政策牵引:湿地保护的制度驱动力

湿地作为 "地球之肾",其保护已成为国家生态文明建设的核心议题。近年来,我国湿地保护政策体系持续完善,形成从国家到地方的全链条制度保障。《全国湿地保护规划 (2022—2030 年)》明确提出到 2025 年湿地保护率达到 55% 的硬指标,各地同步出台配套规划,构建起层级分明的政策框架。法律层面,2022 年实施的《中华人民共和国湿地保护法》首次以专门立法形式确立湿地分级管理、名录制度等核心制度,要求 "强化湿地资源监测监管",为智慧化监测提供了法律依据。

政策导向清晰指向 "科技赋能",《自然资源部 国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》明确要求构建一体化监测体系,推动监测数据跨部门共享,这为智慧湿地解决方案提供了直接政策牵引。

中地数码智慧湿地:构建全链条智慧体系

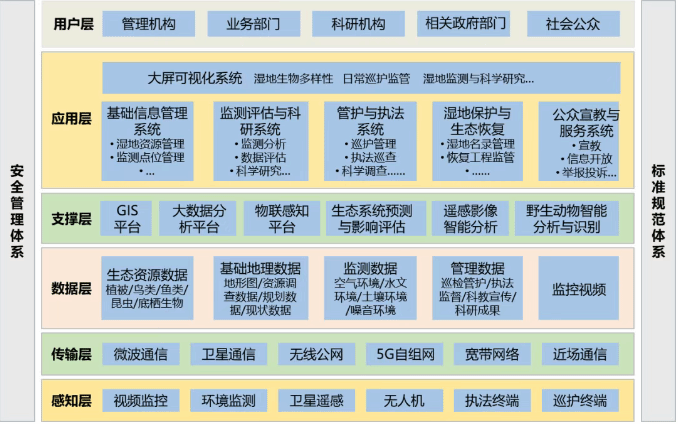

中地数码基于 "创新 生态 智慧 服务" 理念,构建了覆盖湿地保护全流程的解决方案,其核心在于打破传统管理瓶颈,实现从分散监测到智能决策的升级。

全维度监测网络是方案的基础支撑。通过 "空天一体化" 布局,整合卫星遥感、无人机航测、地面监测站和野外巡护设备,形成立体监测矩阵。卫星遥感实现湿地宏观动态监测,无人机搭载多光谱传感器捕捉局部精细数据,地面站点实时采集水文、气象、土壤等原位数据,配合红外相机、声学记录仪等设备,全面掌握动植物活动状态。针对湿地地形复杂特点,采用自建基站、运营商网络、卫星通信等多网络融合技术,确保偏远区域数据稳定传输。

数据中枢建设破解了 "数据孤岛" 难题。系统紧密结合生态环境监测业务需求,充分应用AI技术、深度拓展视频监控数据的大数据挖掘与应用,将生态环境数据与生物多样性数据有机的结合起来,充分利用自然资源调查监测和生态环境监测结果,以及相关部门、科研机构及院校的长期监测数据和研究成果,开展生态保护修复工程全过程动态监测和生态风险评估。通过嵌入算法为生态调查评估提供支撑依据。开展项目综合成效评估,从项目决策、项目管理、产出,以及工程实施对自然资源保护利用、生态环境治理改善、生态系统服务功能提升等方面的成效进行综合评估。

应用体系实现了保护管理的闭环。基础信息管理系统通过 "湿地资源数据一张图",直观呈现地类图斑、监测站点、物种分布等信息;监测评估系统运用 AI 技术自动识别鸟类、计算种群数量,结合温湿度、水位等环境因子进行相关性分析;管护执法系统支持巡护轨迹记录、问题点位采集和执法证据链生成,实现移动端与后台实时联动。

实战价值:从技术整合到效能跃升

该方案的实战价值集中体现在解决湿地管理核心痛点,推动保护工作从被动应对向主动防控转型,生态效益与管理效能同步提升。

智能监管:联合检察机关以智慧平台为依托,建立实时视频数据共享机制,可直接观测湿地范围内非法开垦、盗采泥炭、违规放牧等破坏行为,快速锁定违法主体,还原损害过程。目前已通过该系统多次发现并处理违规捕捞、违规放牧等破坏行为 ,实现从被动接收线索到主动动态监管的转变,强化生态损害源头防控。

生物多样性监测:智慧监测平台为生物多样性保护提供了精准技术支撑。在某湿地保护区,科研人员通过平台首次记录到国家一级保护鸟类东方白鹳的影像;监测到大天鹅打破纬度最低繁殖纪录;在某湖区捕捉到大规模狼群活动画面。

在常规监测中,平台对区域的野生动物的种类和数量记录在逐步累计上升,实现对野生动物种群动态变化的实时掌握与科学分析,直观印证湿地生态环境持续改善。

从政策落地到技术创新,从中地数码的实践探索到湿地生态的显著改善,智慧化手段正成为新时代湿地保护的核心驱动力,为实现人与自然和谐共生的现代化提供坚实技术支撑。